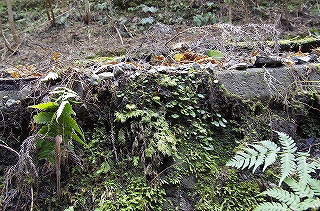

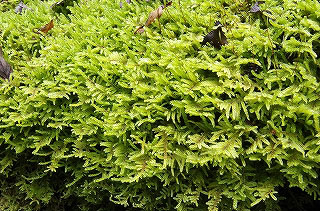

2018年12月28日 苔・コケ販売 シダ植物販売 生育地を訪ねる(3)

於 和歌山県

2019.02.14

2018年12月28日 苔・コケ販売 シダ植物販売 生育地を訪ねる(3)

於 和歌山県 はコメントを受け付けていません

![]()

![]()

![]()

![]()

関連記事

-

2018年 6月 30日

2018年6月30日 山野草販売 苔・コケ販売 野生のウチョウランと共にびっくりする苔が。

-

2017年 11月 18日

2017年5月12日 信楽川の川岸にコゴミの群生が見られました。

-

2018年 1月 12日

2017年12月28日 苔販売 年末最後の苔探索 フデゴケのある和歌山県の秘境へ

-

2018年 5月 08日

2018年5月8日 苔・コケ販売 苔の育て方も段々と。

-

2018年 10月 18日

2018年10月15日 苔・コケ販売 胞子で品種鑑定です。

-

2019年 3月 19日

2019年2月7日 苔・コケ販売 冬の生ミズゴケです。

2018年12月28日 苔・コケ販売 シダ植物販売 生育地を訪ねる(2)

太平洋岸の比較的乾燥した山へ入る。 於 和歌山県

最近の投稿

カテゴリー

- インスタグラム (206)

- わら灰販売 (1)

- 三河焼販売 (1)

- 園主の日記 (3,090)

- イベント (188)

- ガーデニング (40)

- ガラス容器販売 (1)

- クリスマスローズ販売 (122)

- クリスマスローズの育て方 (15)

- チベタヌス (1)

- 仕入れの旅 (9)

- クレマチス販売 (20)

- シダ植物 (13)

- シダ植物販売 (2)

- テラリウム材料販売 (9)

- ミジンコ販売 (1)

- メダカ販売 (23)

- ラン科植物販売 (57)

- 長生蘭・石斛 (10)

- 万年青(オモト)販売 (1)

- 信楽焼火鉢販売 (9)

- 古典園芸・伝統園芸植物販売 (22)

- 園主のひとりごと (79)

- 培養土・用土販売 (9)

- 多肉植物販売 (169)

- ミセバヤ販売 (68)

- 山野草・茶花販売 (1,137)

- 山野草交換会 於:(有)日本山草 (98)

- 未分類 (78)

- 植木鉢・水鉢販売 (87)

- 樹木・花木・盆栽素材 販売 (210)

- アジサイ、ヤマアジサイ販売 (13)

- バラ・ノイバラ販売 (23)

- 椿販売 (45)

- 水生植物販売 (750)

- カキツバタ販売 (4)

- スイレン販売 (4)

- 水生植物販売 水生植物の種類 (260)

- 花ハスの栽培状況 (488)

- 花ハス鉢販売 (44)

- 水石販売 (12)

- 生育地を訪ねて (2)

- 肥料販売 (3)

- 苔販売 (144)

- 苔盆栽 (14)

- 食虫植物販売 (27)

- 木炭販売 (1)

- 正月飾り販売 (1)

- 田土販売 (1)

Copyright © 石田精華園 園主の日記

2019.02.14

2018年12月28日 苔・コケ販売 シダ植物販売 生育地を訪ねる(3) 2018年 6月 30日 2017年 11月 18日 2018年 1月 12日 2018年 5月 08日 2018年 10月 18日 2019年 3月 19日 2018年12月28日 苔・コケ販売 シダ植物販売 生育地を訪ねる(2) Copyright © 石田精華園 園主の日記

関連記事

![]()

2018年6月30日 山野草販売 苔・コケ販売 野生のウチョウランと共にびっくりする苔が。

![]()

2017年5月12日 信楽川の川岸にコゴミの群生が見られました。

![]()

2017年12月28日 苔販売 年末最後の苔探索 フデゴケのある和歌山県の秘境へ

![]()

2018年5月8日 苔・コケ販売 苔の育て方も段々と。

![]()

2018年10月15日 苔・コケ販売 胞子で品種鑑定です。

![]()

2019年2月7日 苔・コケ販売 冬の生ミズゴケです。

最近の投稿

カテゴリー